Медицинское образование, являясь по своей сути понятием собирательным и не до конца определенным, включает в себя педагогический процесс по различным направлениям: некоторые из них можно охарактеризовать как «более медицинские» («Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология»), а иные – как «менее медицинские» («Фармация», «Медико-профилактическое дело», «Химическая технология», «Биотехнология», «Клиническая психология»), но не теряющие при этом своей значимости. Исходя из этого, медицинское образование сложно назвать строго узконаправленным. Это обуславливает необходимость хотя бы дискуссии о целесообразности профилизации высшего медицинского образования.

Наличествующая сейчас ориентация российского высшего образования (и медицинского, в частности) на компетентностный подход подразумевает, что от обучающегося требуется приобретение знаний и освоение навыков, которые в своей совокупности имеют больше прикладной характер, ориентированный на нужды работодателей. Иными словами, студенты должны не только уметь учиться преимущественно самостоятельно, но также и сам педагогический процесс должен быть ориентирован не на приобретение эфемерного «общего представления о медицине», а скорее на возможность последующей работы в определенных областях и решение конкретных типов задач [1, 2]. Профилизация медицинского образования на подготовку «взрослого» и «детского» врача довольно очевидна, поэтому именно ей и посвящено настоящее исследование.

Целью настоящей работы является оценка актуальности, приемлемости и специфики преподавания дисциплины «судебная медицина» именно на педиатрическом факультете.

Выбор этой дисциплины обусловлен ее сравнительной обособленностью от преобладающего числа других и неоднозначностью восприятия как обучающимися, так и профессорско-преподавательским составом других кафедр и курсов. Обоснованием выбора специальности «Педиатрия» является возможность посредством ее анализа продемонстрировать вероятность дифференцировки преподавательского процесса дисциплины «Судебная медицина» на «взрослую» и «детскую» части.

Материалы и методы исследования

В качестве материалов исследования служат нормативные официальные документы, такие как федеральный государственный и два профессиональных стандарта, которые регламентируют организацию преподавательского процесса, соответствующую направлению «Педиатрия», а также квалификационные требования, соответствовать которым должны все выпускники педиатрических факультетов и те из них, в частности, которые желают стать судебными медиками. Помимо этого, анализу подвергнут единственный в настоящий момент отечественный учебник по судебной медицине, включающий в себя педиатрические аспекты этой дисциплины. Более того, обращается внимание на научные работы, суть которых направлена на обоснование важности преподавания судебной медицины студентам медицинских высших учебных заведений. Методы исследования общие, не обладающие какой-либо спецификой: описание и анализ информации с последующим синтезом умозаключений (выводов).

Результаты исследования и их обсуждение

Структура настоящей работы представлена в виде трех последовательных блоков:

1. Образовательный процесс педиатрической направленности. В данном блоке анализируется информация из нормативных документов и формируется вывод о цели образовательного процесса у студентов-педиатров.

2. Обязательность дисциплины «Судебная медицина» в рамках педиатрического образования. В данном блоке анализируется информация из нормативных источников, а также данные некоторых научных работ на предмет обоснованности отнесения дисциплины «Судебная медицина» к категории обязательных, с последующим выводом об этом.

3. Профилизация преподавания судебной медицины с учетом педиатрической специфики. В данном блоке анализируется информация из единственного на настоящий момент учебника по судебной педиатрии и профессионального судебно-медицинского стандарта и формируется вывод об обоснованности формирования отдельной дисциплины «Судебная медицина» именно для студентов-педиатров.

1. Образовательный процесс педиатрической направленности.

12 августа 2020 г. Министерством науки и высшего образования РФ издан приказ об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности «Педиатрия» 31.05.02 [3]. Этот стандарт представляет собой совокупность требований для основных обязательных образовательных программ высшего педиатрического образования.

В общих положениях указано, что Организация – медицинский университет, институт или академия – самостоятельно разрабатывают программу специалитета. Иными словами, федеральный стандарт включает в себя общие теоретические принципы построения программ высшего образования для каждого отдельного учреждения. Тем не менее это вовсе не означает, что несколько отдельно взятых организаций вправе создавать образовательные программы, кардинально отличающиеся друг от друга. Более того, для этого в тех же общих положениях указаны некоторые требования, которые являются универсальными и образовательными: только очная форма обучения, 6-летний срок получения образования (при обучении студентов с ограниченными возможностями здоровья он может увеличиваться не более чем на 1 год), объем программы специалитета (360 зачетных единиц). В стандарте дается четкий перечень областей деятельности, в которых выпускники будут иметь возможность реализовать себя в профессиональном плане: 02. Здравоохранение и 07. Административно-управленческая и офисная деятельность. Указывается, что Организации необходимо составлять программу специалитета таким образом, чтобы ее содержание соответствовало не только областям профессиональной деятельности в целом, но и ее объектам, а также типам задач, возникающим при ее осуществлении.

В 3 разделе под названием «Требования к результатам освоения программы специалитета» представлен перечень компетенций, которые должны быть освоены обучающимися к моменту окончания их образовательной деятельности: универсальные и общепрофессиональные представлены полностью, а в случае с профессиональными имеется указание на использование соответствующих стандартов. Немаловажной является оговорка, касающаяся возможности Организацией составлять перечень профессиональных компетенций самостоятельно, при отсутствии подходящих стандартов в реестре. К слову, в окончании разработчиками все-таки предлагается использовать профессиональный стандарт «Врач-педиатр участковый».

Данный профессиональный стандарт описывает следующий вид профессиональной деятельности: «Врачебная практика в области педиатрии». Целью его является сохранение и укрепление здоровья детей. Единственная обобщенная трудовая функция этого приказа включает в себя пять частных трудовых, которые в своей совокупности отражают все необходимые для участкового врача-педиатра умения, знания и действия [4].

Резюмируя информацию, полученную из этих двух официальных документов, очевидно, что при организации педиатрического образовательного процесса необходимо учитывать скорее не возможность обучающимися приобретения различного рода знаний как таковых, а предоставление им всех условий для освоения компетенций, базисом которых будут представлены те или иные фундаментальные знания. С позиции нужд работодателя, вузовское педиатрическое образование нужно для предоставления будущим врачам возможности оказывать медицинскую помощь любого вида и формы, но преимущественно амбулаторно.

2. Обязательность дисциплины «Судебная медицина» в рамках педиатрического образования.

Дисциплина «Судебная медицина» является и должна быть обязательной, а не элективной в любом высшем медицинском учебном заведении. Не имеет никакого значения, какую специальность выберет для себя выпускник педиатрического факультета [5]. Тем не менее могут возникнуть вопросы о надобности преподавания судебной медицины именно как обязательной дисциплины. Иными словами, вопрос можно сформулировать следующим образом: «Зачем обязательно сдавать предмет, иногда и в виде экзамена с оценкой в диплом, информация из которого может пригодиться лишь небольшому числу обучающихся, избравших путь судебно-медицинских экспертов?»

Одно из определений судебной медицины следующее: «судебная медицина – это специальная медицинская дисциплина, представляющая собой систему научных знаний о закономерностях возникновения, видоизменения, исчезновения, специальных методах выявления, исследования и экспертной оценки медицинских фактов, служащих источником доказательств при решении задач правосудия» [6, с. 24]. Несмотря на подробность данного определения, у обывателей или, что более корректно, лиц, не имеющих адекватного представления о судебной медицине, вполне может возникнуть скепсис в целесообразности обязательности этой дисциплины для студентов-педиатров. Области профессиональной деятельности, указанные в ФГОС ВО 31.05.02 Педиатрия, не включают в себя ни одного упоминания о возможности применения знаний для нужд правоохранительной системы. Однако законодателем четко указано, что свои профессиональные способности выпускник вправе применять не только в рамках специально выбранных областей. Единственным необходимым условием является соответствие компетенций, приобретенных выпускниками, квалификационным требованиям.

Судебная медицина, как обязательная дисциплина высшего медицинского образования, должна обладать таким содержанием, чтобы в той или иной мере включать в себя аспекты, изучение которых обязательно приводит к осваиванию универсальных и общепрофессиональных компетенций. В одной ранее осуществленной работе продемонстрирована попытка анализа универсальных компетенций и их особенностей именно при преподавании судебной медицины [7]. С несущественными видоизменениями результат этой работы представлен в табл. 1.

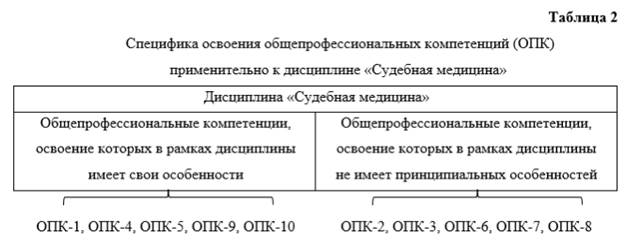

Общепрофессиональные компетенции же не анализировались до этого. Некоторые из них полностью соответствуют программе дисциплины «Судебная медицина»: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-10. Так, процессуальные основы медицинского права в целом и судебно-медицинской экспертизы в частности широко освещаются в лекциях и практических занятиях (ОПК-1). Изучение танатологии, судебной травматологии и других разделов дисциплины однозначно формирует компетенцию 5, заключающуюся в возможности врачом использовать знания о морфофункциональном состоянии организма при развитии тех или иных патологических процессов (ОПК-5). На протяжении всего обучения уделяется внимание не только теоретическим аспектам судебной медицины, но и практическим, а именно использованию определенного технического инвентаря, что способствует освоению иной компетенции – ОПК-4. Менеджмент качества – ОПК-9 – актуален для судебно-медицинской деятельности в частности при производстве повторных экспертиз, а информационная грамотность – ОПК-10 – для формулирования судебно-медицинских выводов, обоснование которых невозможно без ссылок на соответствующие научные литературные источники. В общем виде анализ общепрофессиональных компетенций представлен в табл. 2.

С сугубо профессиональными компетенциями ситуация обстоит сложнее, потому что их нет в ФГОС ВО 31.05.02 Педиатрия. Обращаясь к профессиональному стандарту «Врач-педиатр участковый», особое внимание приобретают 5 трудовых функций, которые включают в себя перечни действий, умений и знаний. Проведенный анализ, к сожалению, констатирует, что в рассматриваемом профессиональном стандарте нет ни одного действия, умения или знания, приобретение которого имеет специфические особенности в рамках дисциплины «Судебная медицина» – все это осваивается намного более детально в рамках других предметов (поликлиническая педиатрия, пропедевтика детских болезней и т.п.).

Факт того, что педагогика судебной медицины включает в себя универсальные и общепрофессиональные компетенции, однозначно усиливает позицию необходимости отнесения этой дисциплины в группу обязательных. Тем не менее интуитивно, особенно с позиции мотивации студентов на обучение, этого недостаточно.

В связи с этим наиболее актуальными являются результаты проделанной научной работы И.В. Буромского. Ученым продемонстрирована обусловленность обязательного изучения судебной медицины студентами медицинских образовательных учреждений, а именно: фактом возможности привлечения врача любой специальности к участию в процессуальных действиях в качестве специалиста либо эксперта. При первом сценарии такая возможность чаще используется во время осмотра трупа на месте его обнаружения или при необходимости экстренного обследования живой жертвы противоправных действий, а при втором – во время расследования и/или судебного разбирательства по делам, связанным с профессиональными нарушениями медицинских работников [8, с. 107–130; 9–12].

Исходя из вышеизложенного, не возникает сомнений в верности умозаключения, что обязательное преподавание судебной медицины студентам педиатрического факультета необходимо как минимум по следующим причинам: 1) дисциплина «Судебная медицина» включает в себя изучение и освоение таких теоретических и практических знаний, которые позволяют еще качественнее освоить целый ряд универсальных и общепрофессиональных компетенций; 2) законодательство РФ однозначно подразумевает возможность привлечения к некоторым судебно-следственным мероприятиям врачей любых специальностей, в том числе и педиатрической направленности.

3. Профилизация преподавания судебной медицины с учетом педиатрической специфики.

Важно не забывать, что указанные выше обоснования уникальны и не имеют специфики именно для образовательного процесса у студентов педиатрического факультета. Само по себе выделение нескольких направлений медицинского образования будто бы требует специфики во всех дисциплинах. Но настолько ли это необходимо и, что не менее важно, возможно? Безусловно, увеличение объема: зачетных единиц и академических часов, целесообразно и вероятно для тех дисциплин, в которых имеется четкое, обусловленное развитием науки и практики, разделение на так называемые «взрослую» и «детскую» части. Например, детская хирургия, детское акушерство и гинекология, детская эндокринология. Существует даже перечень государственных стандартов именно для так называемых «детских» специальностей. Возможно ли такое в судебной медицине?

Для попытки ответить на подобный вопрос целесообразно обратиться к судебно-медицинской науке. Информация об особенностях производства судебно-медицинских экспертиз в отношении детей преимущественно разрознена и страдает от отсутствия систематизации [13]. Закономерной попыткой решения этой проблемы стало издание учебника, написанного В.Л. Поповым с В.М. Караваевым «Судебная педиатрия», обобщающего большинство данных, касающихся рассматриваемого в работе аспекта судебной медицины [14. с. 3–6]. На данный момент эта работа является единственной отечественной, в которой продемонстрирована попытка систематизировать все судебно-медицинские знания применительно именно к детскому возрасту. Безусловно, в мировой научной литературе есть свои труды по этому разделу, но настоящая работа ориентирована преимущественно на российский образовательный процесс.

Структура данного учебника включает в себя целенаправленное выделение полужирным курсивным начертанием именно той информации, которая имеет непосредственное отношение к педиатрическим аспектам судебной медицины. В одних главах такие особенности отсутствуют или представлены в минимальном количестве, в других их объем более внушителен, а некоторые из них включают в себя только непосредственно судебную педиатрию: в 20 (64,5 %) главах из 31 имеется педиатрическая составляющая. Графически это представлено рисунком.

Процентное соотношение данных о разделах судебной педиатрии в рассматриваемом учебнике (100 % – 20 глав, в которых представлена педиатрическая составляющая)

В целом можно констатировать, что педиатрическая специфика опирается преимущественно на особенность функционирования и созревания детского организма, которая обуславливает отличную от взрослого динамику процесса умирания, формирование тех или иных повреждений и возможности идентификации, а также биохимическую составляющую биологических выделений. Таким образом, изучение содержимого учебника позволяет констатировать, что далеко не во всех разделах судебной медицины накоплено достаточно данных, относящихся к особенностям производства экспертиз в отношении детей: информации много, но в некоторых разделах она больше теоретическая, чем прикладная.

Это позволяет сделать вывод о том, что в настоящий момент судебная медицина не включает в себя того объема научно обоснованных фактов, наличие которого позволяет выделить судебную педиатрию как отдельную, специфическую для студентов педиатрических факультетов дисциплину. Обуславливается это двумя моментами: 1) подробной разработанностью одних разделов на фоне практически полного отсутствия других (исследование трупов новорожденных, в сравнении, например, с электротравмой); 2) преобладание гипотез и научно доказанных, но имеющих пока что только теоретическое значение фактов (динамика заживления повреждений, формирования посмертных изменений) над данными, готовыми для использования в судебно-медицинской практике (особенности формирования переломов).

В пользу утверждения о том, что судебная педиатрия не развита достаточно и не имеет возможности сепарироваться в образовательном процессе в отдельную сугубо «детскую» дисциплину, свидетельствует и особенность последипломного судебно-медицинского образования. Так, в настоящий момент существует единственный профессиональный стандарт – «Врач – судебно-медицинский эксперт» – содержимое которого отражает квалификационные требования для соответствующих будущих специалистов. В нем нет ни одного упоминания о каких-либо особенностях производства экспертиз в отношении детей. В обобщенной трудовой функции указано, что врачом – судебно-медицинским экспертом может стать также и выпускник по специальности «Педиатрия», и лишь в одной трудовой функции отмечена необходимость иметь знания о возрастной морфологии, причем без уточнения о специализации врача, которому следует обладать ими [15]. Иными словами, законодатель, очевидно, определяет, что производство судебно-медицинских экспертиз детей может быть доверено любому эксперту, вне зависимости от оконченного им факультета (лечебного или педиатрического).

Выводы

1. Дисциплина «Судебная медицина» является обязательным предметом для студентов медицинских высших учебных заведений по следующим основаниям:

1) ее обязательное наличие подразумевает дальнейшее освоение студентами универсальных и общепрофессиональных компетенций, закрепленных соответствующим стандартом, некоторые из которых имеют свою специфику именно в рамках этой дисциплины;

2) компетенции, осваиваемые в ее рамках, актуальны для судебно-следственных органов, так как законодатель однозначно закрепляет возможность привлекать врачей любых специальностей в качестве специалистов, а иногда и экспертов, для их нужд.

2. Раздел судебно-медицинской науки – судебная педиатрия – актуален, но нуждается в дальнейшем развитии. В настоящий момент наиболее подробно разработаны некоторые аспекты детской судебной травматологии, танатологии и исследования вещественных доказательств.

3. Единственный профессиональный стандарт, посвященный работе судебно-медицинского эксперта, не выделяет отдельно навыки (или так называемые «трудовые действия»), умения и знания, наличие которых должно быть именно только у выпускников педиатрических факультетов. Структура судебно-медицинской экспертизы, как рода практической деятельности, не подразумевает в настоящий момент никаких особых требований к квалификации экспертов при привлечении их к производству экспертиз, связанных с детьми.

4. Структура рабочей программы дисциплины «Судебная медицина» для студентов педиатрического факультета может включать в себя некоторые особенности в виде сносок на нюансы производства экспертиз детей при чтении лекций, использование данных из судебно-медицинских экспертиз в отношении детей при проведении практических занятий. Однако это не обосновывает переименование дисциплины именно в судебную педиатрию.

Библиографическая ссылка

Кривохатько А.А. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА» В РАМКАХ ВЫСШЕГО ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБОСНОВАННОСТЬ, СПЕЦИФИКА // Современные проблемы науки и образования. – 2024. – № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33392 (дата обращения: 01.06.2024).